ビジネスと人権 / 人権DD を支援します

私たちHCDコンサルティングは、「人を大切にして、人も会社も幸せに!」をパーパスとし、その実現のための手段として「Human Centered Design(人間中心の制度設計)と Human Capital Development(人的資本開発)を推進し、労働者福祉と中長期的な企業価値を向上させること」を掲げる社会保険労務士事務所です。

パーパス実現には、ビジネスと人権(Business and Human Rights ; BHR)への取り組みが不可欠です。ビジネスと人権(BHR)推進社労士として、「ビジネスと人権」や人権デューディリジェンス(人権DD ; Human Rights Due Diligence ; HRDD)について簡単にわかりやすく伝え、企業様の「ビジネスと人権」への対応を支援します。

業務内容

「ビジネスと人権」の必要性と、取り組みの具体的プロセスの概略を学ぶ「ビジネスと人権」入門セミナーを提供しています。その他、ご要望に応じて、研修やセミナーの企画やファシリテーションを承ります。

ILO中核的労働基準等の国際基準と御社の現状とのギャップを、『ビジネスと人権』の専門家が、内部監査を通じて分析します。潜在的リスクを特定・評価し、具体的なリスク低減策を提示いたします。

人権方針策定から、リスク特定・評価、是正、救済措置を含む人権デューディリジェンス(DD)の構築・運用まで承ります。御社のサプライチェーン全体の人権尊重経営を、懇切丁寧にトータルでご支援します。

ビジネスと人権に関する活動実績

研修/セミナー の 講師/ファシリテーター/企画 の実績

研修やセミナーで 講師/ファシリテーター/企画 などを担当したからと言って、必ずしも優秀だということではありませんが、実績は確実に積んでいます。

「ビジネスと人権」・人権DDのコンサルティング の実績

支援させて頂いた事業場ごとに、支援内容をまとめています。

| 都道府県・地方 | 業種 | 従業員数 | 支援内容 |

| 北陸地方 | 繊維工業 | 100-300 | JASTI監査対応支援 |

| 北陸地方 | 繊維工業 | 100-300 | JASTI監査対応支援 |

| 北陸地方 | 繊維工業 | 100-300 | JASTI監査対応支援 |

| 東海地方 | 繊維工業 | 50-100 | JASTI監査対応支援 |

| 東海地方 | 繊維工業 | 50-100 | JASTI監査対応支援 |

| 中国地方 | 繊維工業 | 50-100 | 日本アパレルソーイング工業組合連合会監査対応支援 |

| 中国地方 | 繊維工業 | 50-100 | 日本アパレルソーイング工業組合連合会監査対応支援 |

| 大阪府 | 金属製品製造業 | 30-50 | WFSGI監査対応支援 |

| 大阪府 | 金属製品製造業 | 10-30 | WFSGI監査対応支援 |

| 東海地方 | 金属製品製造業 | 50-100 | WFSGI監査対応支援 |

| 大阪府 | 金属製品製造業 | 50-100 | WFSGI監査対応支援 |

| 大阪府 | 金属製品製造業 | 10-30 | WFSGI監査対応支援 |

| 東海地方 | 土木建築サービス業 | 50-100 | 東京都社会的責任調達指針対応支援 |

| 東京都 | 土木建築サービス業 | 10-30 | 東京都社会的責任調達指針対応支援 |

Blog / Information

「ビジネスと人権」とは?どう取り組むべきか?

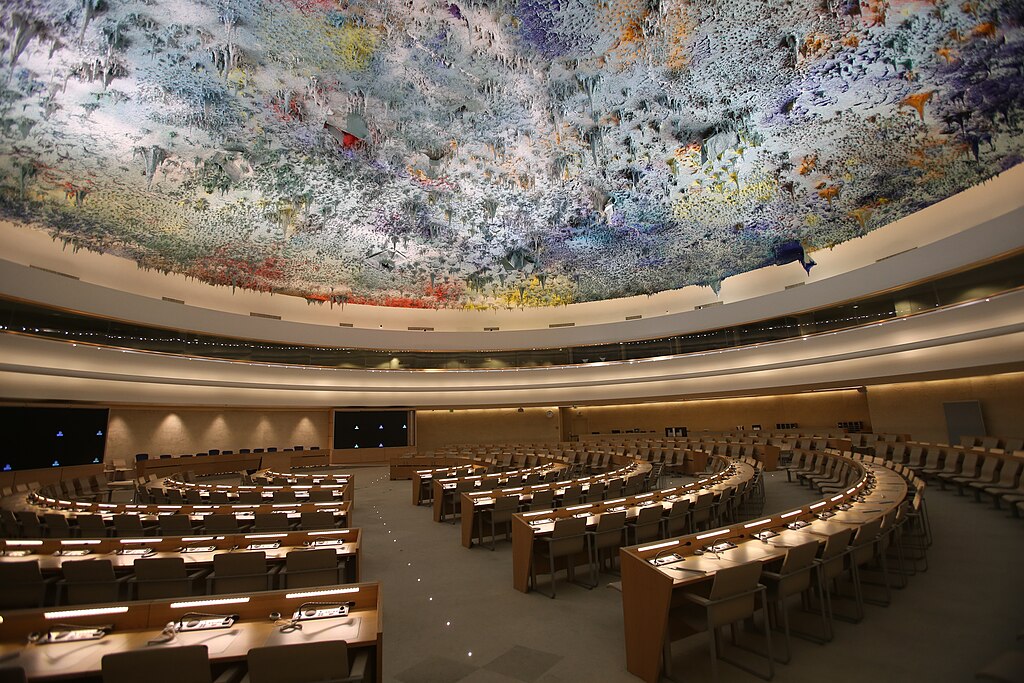

「ビジネスと人権」は、2011年に国連人権理事会で全会一致で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」(Guiding Principles on Business and Human Rights ; UNGPs)を基礎とした、人権尊重のグローバル・スタンダードです。

「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下単に「指導原則」と呼ぶことがあります)は、特定の条約ではなく、法的拘束力を持たないソフトローです。しかし、その内容は各国の国内法規制や政策、企業の行動規範やサステナビリティ基準の策定において強力な指針となっています。

「ビジネスと人権」に取り組む際に参照すべきリソース

まず、指導原則を読まずして「ビジネスと人権」は始まりません。

- 「ビジネスと人権」に関する指導原則

指導原則は、次のような主要国際規範と密接に連携し、相互補完し合うことで実効性を高めています。これらは指導原則に次いで重要なリソースです。

- ILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」(通称:ILO多国籍企業宣言)

- OECD(経済協力開発機構)多国籍企業行動指針

- 人権、労働、環境、情報開示、腐敗防止など、責任ある企業行動に関する包括的な指針

- OECDデューディリジェンス・ガイダンス

- 国連グローバルコンパクト

- 国連が提唱し、企業が自主的に参加する世界最大のサステナビリティ・プラットフォーム。人権、労働、環境、腐敗防止に関する10原則を掲げる。

「ビジネスと人権」の3つの柱に「企業の人権尊重責任」が含まれる

指導原則の核心は、「保護(Protect)、尊重(Respect)、救済(Remedy)」というフレームワークであり、これは以下の3つの柱によって構成されています。

指導原則の第一の柱は、国家に人権保護義務を課す点です。これは、国家に課される伝統的な人権保護義務そのものです。

国家は、人権侵害を 予防・調査・処罰 して被害者を救済するしなければなりません。そのために、国家は、適切に 法律を制定し、適切に規制を実施し、適切な司法判断を行うことを通じて、実効的な保護体制を構築しなければなりません。

指導原則の第二の柱は、多国籍企業から中小企業、個人事業主に至るまで、すべての企業に人権尊重責任を明確に課す点です。この点が、指導原則の核心であり、指導原則の革新的な部分です。

- 事業活動を通じた他者への人権侵害を回避する責任

- 人権への負の影響(人権侵害リスク)に関与してしまった場合に、負の影響に対処する責任

指導原則の第三の柱は、人権侵害の被害者が確実に利用できるような実効的救済手段を提供するよう求める点です。これも革新的です。

実効的救済手段には、国家が提供する裁判などの司法的救済メカニズムと、非司法的な苦情処理メカニズム(グリーバンス・メカニズム)の両方が含まれます。

企業は、より迅速かつアクセスしやすいグリーバンス・メカニズムを自主的に設置・運営することが求められます。

「ビジネスと人権」では、企業の責任範囲が大きく拡大

「ビジネスと人権」の源流は1990年代に遡ります。経済のグローバル化に伴い、多国籍企業の活動が開発途上国の人権や環境に与える負の影響が、大きな社会問題となりました。そこで、国だけでなく企業にも、人権尊重に関する責任を持たせようという潮流が生まれました。

- 従来:人権保護の主体は国家。

- 現在:巨大な影響力を持つ企業自身にも人権を尊重する固有の責任がある。

国内法の遵守だけでは不十分な時代になりました。

ここで注目すべきは、企業に課された人権尊重責任の範囲が、平均的な日本人が考えるよりずっと広くなったことです。

企業の責任範囲が広い

「ビジネスと人権」では、企業が人権尊重に責任を持つべき範囲は広いです。その範囲は、自社だけでなく、サプライチェーン全体、バリューチェーン全体に及びます。

「ビジネスと人権」は、自社の従業員、取引関係でつながる企業の従業員、消費者、地域住民など、事業活動に関わる全てのステークホルダーの人権を尊重することを、企業に強く求めます 。

企業が責任を負うべき3つの形態

企業の人権への関与の仕方は一様ではありません。指導原則は、企業と人権への負の影響との関わり方を以下の3つの形態に分類し、それぞれにおいて企業が取るべき責任と対応を示しています 。

人権への負の影響の直接的な原因となること。

この場合、企業は当該活動を停止し、被害者に直接的救済を提供する義務を負います。

直接的・間接的に、他者による人権侵害を、可能・誘発・深刻化させること。

この場合、企業は、助長行為を停止・防止するとともに、被害者の救済に協力する責任があります。

企業自身は人権侵害を引き起こしても助長してもいないが、他者による人権侵害と、取引関係でつながっていること。

この場合、企業は、直接的救済は求められません。代わりに、取引先への影響力の行使を通じて人権侵害の防止軽減に努めることが期待されます。

従来、企業の法的責任は、概ね「引き起こす (Cause)」範囲に限られていました。

一方、「ビジネスと人権」の「直接関連する (Directly Linked)」という概念は、因果関係ではなく、取引関係でつながっているという「関係性」に基づいて責任を定義します。これにより、企業は自社の製品やサービスが人権侵害に結びついているというだけで、たとえ人権侵害を引き起こしていなくても、予防・軽減に努める責任を負うことになります。

企業の責任範囲の大幅な拡大は、指導原則の最も革新的な要素の一つです。

「その人権侵害は他社がやったことです。わが社に責任はありません。」

という言い訳は、もはや通用しません。

企業が、サプライチェーンの奥深く(例えば二次、三次の下請け)で発生する人権侵害と「直接関連(Directly Linked)」してしまうリスクを管理するには、どうすればいいでしょうか?それには次のような順番に対処する必要があります。

- サプライチェーン・バリューチェーン全体の可視化(マッピング)

- 潜在的リスクを積極的に特定・評価

- 影響力の行使による取引先の人権尊重状況の改善

尊重すべき人権の範囲が広い

また、「ビジネスと人権」で尊重しなければならない人権は、「国際的に認められた人権」です。これは、企業が事業活動において、最低限尊重すべき人権の範囲を定めたもので、主に以下の2つの国際的な文書で掲げられた人権に基づいています。

労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言

(ILO中核的労働基準)で掲げられた人権

- 結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認

- あらゆる形態の強制労働の禁止

- 児童労働の実効的な廃止

- 雇用及び職業における差別の排除

- 安全で健康的な労働環境

国際人権章典で掲げられた人権

※掲げられている人権の詳細は割愛します。

国際人権章典とは下記の一連の文書のことです。

- 世界人権宣言

- 国際人権規約

- 自由権規約

- 社会権規約

ILO中核的労働基準や世界人権宣言で掲げられている一つ一つの人権は、実は日本人にとってもなじみ深いです。しかし、日本人が考えるより、一つ一つの人権が指す内容はとても広いです。

特に、「ビジネスと人権」において強制労働が意味するところは、日本人の感覚よりかなり広いです。

したがって、日本の法律に対するコンプライアンスが完璧であっても、知らず知らずのうちに「国際的に認められた人権」を侵害してしまっているというリスクがあります。

「ビジネスと人権」に取り組むなら「国際的に認められた人権」の内容を正確につかむことは欠かせません。

企業の人権尊重責任を果たすプロセス

では、このような幅広い「企業の人権尊重責任」を具体的に果たすには、どうすればいいでしょうか?

実は、指導原則には、企業が「国際的に認められた人権」を尊重するためのプロセスが定められています。具体的には以下の通りですが、かなり骨が折れます。一朝一夕にはとても実行できません。

![]() (人権方針の策定と公開)人権尊重責任へのコミットメント

(人権方針の策定と公開)人権尊重責任へのコミットメント![]() (人権DD)人権への負の影響の特定・評価

(人権DD)人権への負の影響の特定・評価![]() (人権DD)人権への負の影響を防止・軽減

(人権DD)人権への負の影響を防止・軽減![]() (人権DD)防止・軽減への取り組みの実効性評価

(人権DD)防止・軽減への取り組みの実効性評価![]() (人権DD)外部への情報開示・説明

(人権DD)外部への情報開示・説明![]() (救済)人権侵害被害者への対処、苦情処理システムの整備

(救済)人権侵害被害者への対処、苦情処理システムの整備

人権方針の策定と公開

人権方針の策定と公開

まず、最初に行うのが、人権方針の策定と公開です。

これは、「企業の人権尊重責任」を具体的に果たすための土台であり、企業の経営トップが、自社が「企業の人権尊重責任」を果たすというコミットメント(誓い/約束)を、社内外の全てのステークホルダーに向けて明確に表明するものです。

人権方針は、単に担当部署が作成するだけでなく、取締役会など経営陣によって正式に承認され、全従業員に共有・浸透させることが極めて重要です。これにより、人権尊重が会社全体の公式な姿勢であることが示され、以降の取り組みの推進力となります。

人権デューディリジェンス(人権DD)の実施

人権デューディリジェンス(人権DD)の実施

人権方針の策定に続いて、人権デュー・ディリジェンス(Human Rights Due Diligence ; HRDD ; 人権DD )を行います。

人権デューデリジェンスとは、企業が自社の事業活動に関連する![]() 人権への負の影響を特定し、

人権への負の影響を特定し、![]() 防止または軽減し、

防止または軽減し、![]()

![]() そしてどのように対処しているかを説明するために実施するプロセスです。

そしてどのように対処しているかを説明するために実施するプロセスです。

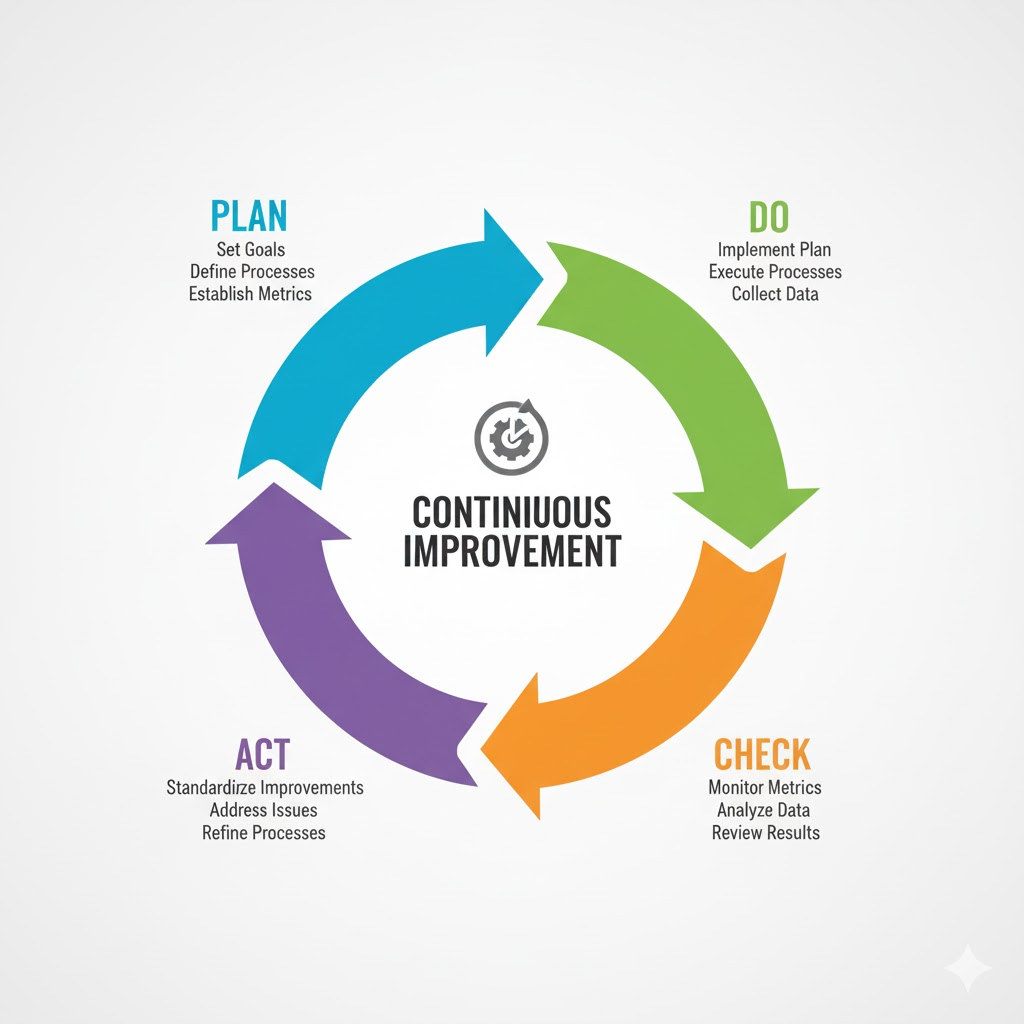

人権デューデリジェンスは、一度行えば終わりではなく、毎年繰り返し繰り返されるべき継続的なプロセスです。その具体的内容は、次の4ステップに分けられます。

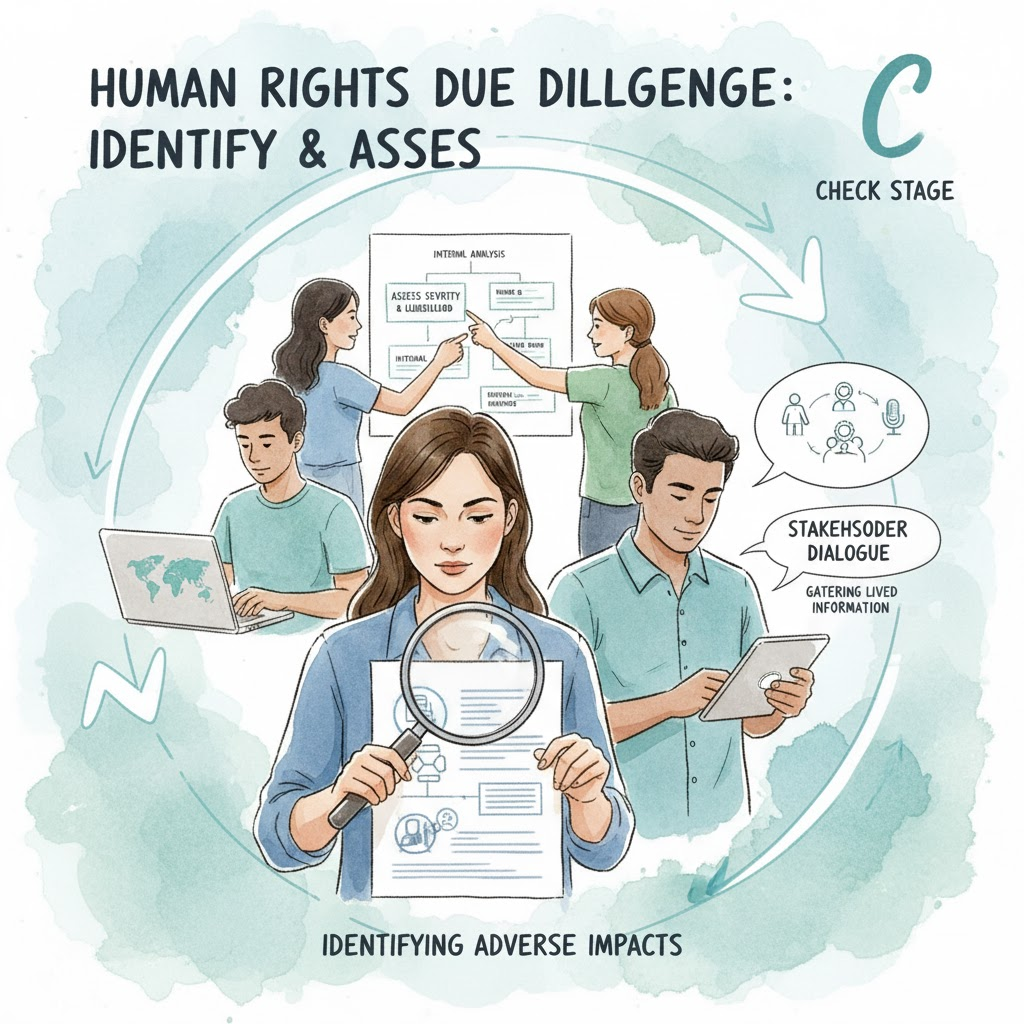

![]() 人権への負の影響の特定・評価

人権への負の影響の特定・評価

これは、PDCAサイクルで言えば C(Check)にあたります。人権デューデリジェンスの出発点です。

自社の事業活動やサプライチェーンのどこにどのような人権侵害のリスク(負の影響)が潜在・実在するかを特定し、その深刻度と発生確率を評価します。

自社内での分析だけでなく、次のようなプロセスを通じて、現場の生きた情報を収集することが極めて有効です。

- 取引先へのアンケート調査

- 現地調査

- NGOや労働組合、地域住民といった外部のステークホルダーとの対話

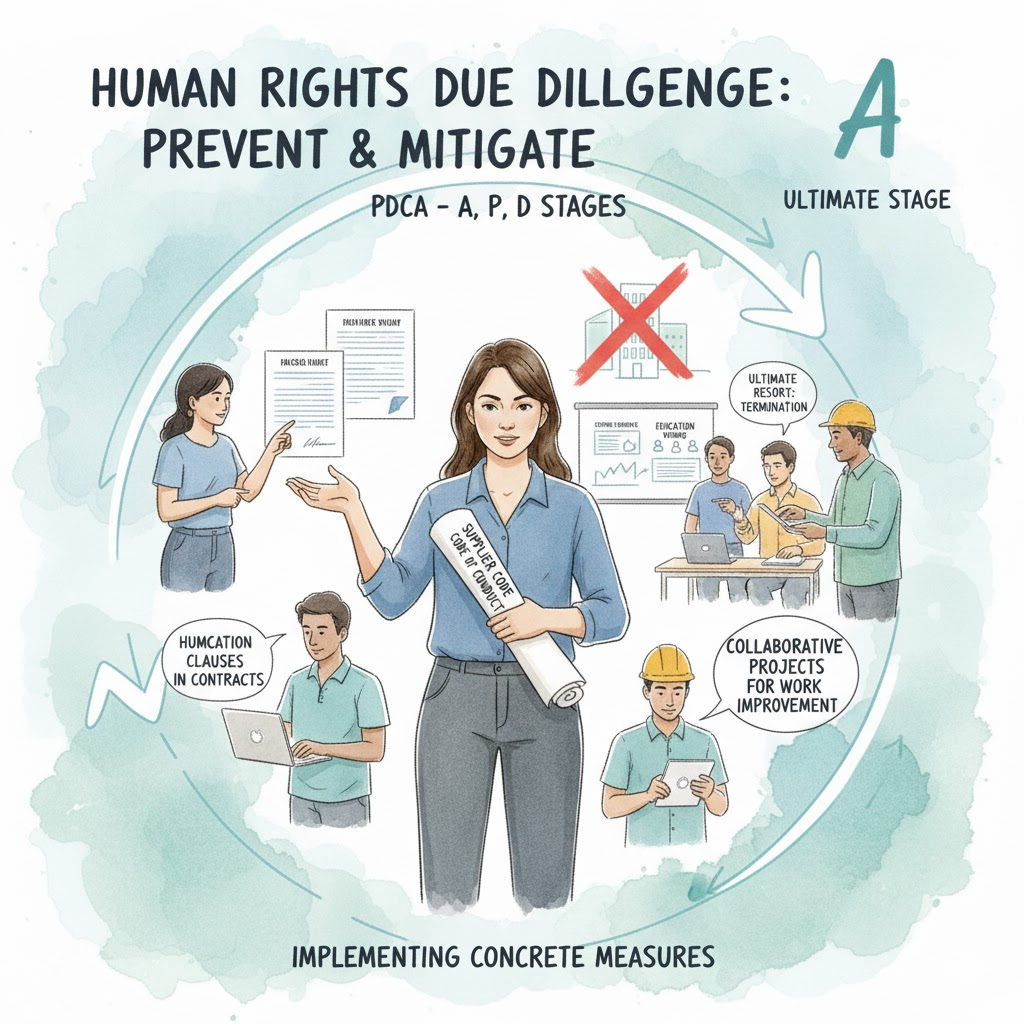

![]() 人権への負の影響の防止・軽減

人権への負の影響の防止・軽減

これは、PDCAサイクルで言えば A(Action)P(Plan) D(Do) にあたります。

特定・評価された人権リスクに対して、次のような具体的な対策を講じます。

- サプライヤー行動規範の策定と遵守の要請

- 取引契約書への人権条項の盛り込み

- 取引先に対する教育・研修の実施

- 労働環境改善のための協働プロジェクト

リスクが極めて深刻であり、改善が見込めない場合には、最終手段として取引停止を検討することもあります。

しかし、あくまでも取引停止は最後の手段であることを忘れてはいけません。

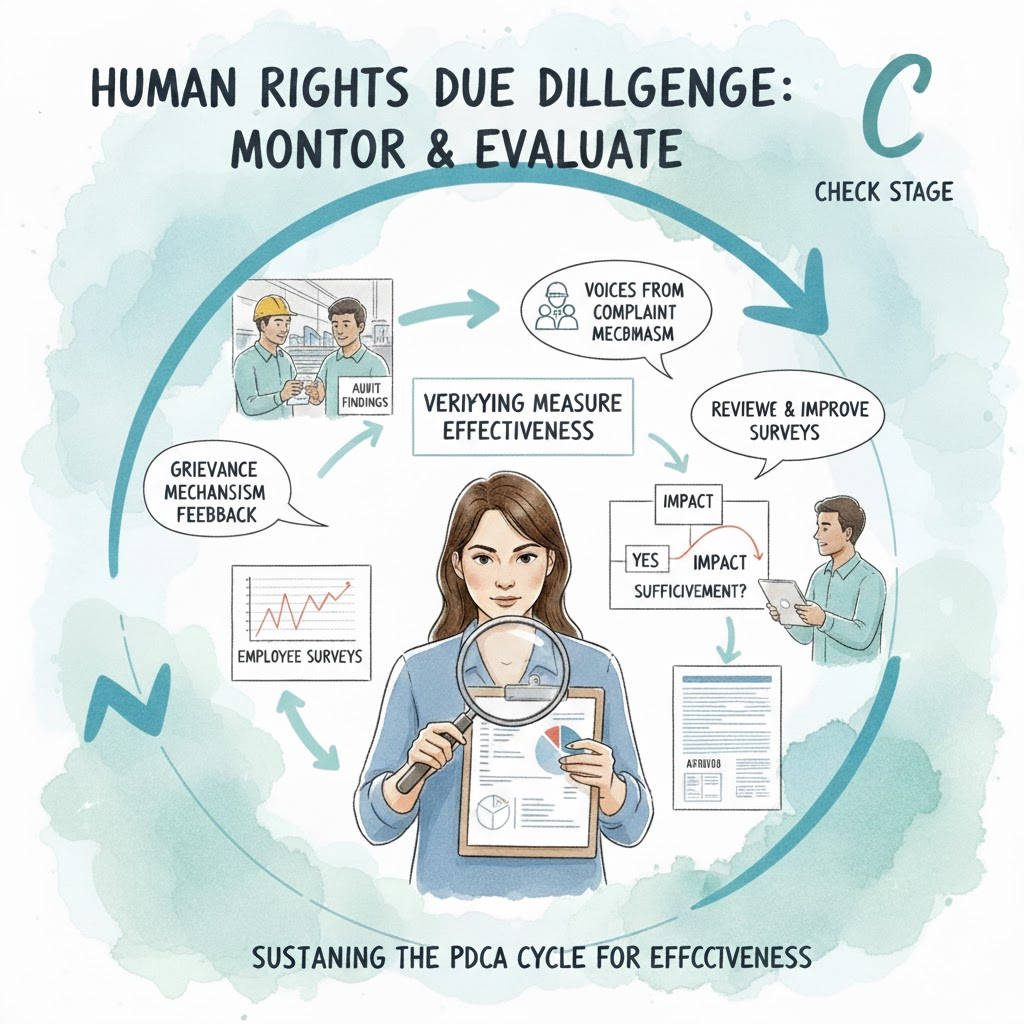

![]() 取り組みの実効性の評価

取り組みの実効性の評価

これは、PDCAサイクルで言えば C(Check)にあたります。防止・軽減措置が、実際に人権リスクの低減に繋がっているかを継続的に追跡・評価(モニタリング)します。

- サプライヤー監査の結果

- 苦情処理メカニズムに寄せられる声

- 従業員アンケート

などを通じて、対策の効果を検証します。

評価の結果、効果が不十分なら、対策の見直しや改善を行います。このPDCAサイクルを回し続けることが、人権デュー・ディリジェンスの実効性を担保する上で不可欠です。

![]() 情報開示・説明

情報開示・説明

自社が人権尊重責任を果たすための取り組みを、内外のステークホルダーに、透明性をもって報告する段階です。

統合報告書・サステナビリティレポート・ウェブサイトなどを通じて、人権方針、デュー・ディリジェンスのプロセス、特定された主要なリスクとそれらへの対処状況を開示します。特に、社会から人権侵害の懸念が指摘されている場合には、自社が講じた措置を誠実に説明する責任(アカウンタビリティ)が求められます。

「ビジネスと人権」の必要性・重要性は右肩上がり

企業が「ビジネスと人権」に取り組む必要性・重要性は、どんどん増しています。

その理由の第一は、ESG投資の急拡大です。投資家は、企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といった非財務情報を重視するようになりました。特に「S(社会)」の側面では、企業の人権への取り組みが、その評価や格付けを通じて資金調達能力にまで直接的な影響を与えるようになっています。人権尊重は、もはやコストではなく、企業価値の創造・維持に不可欠なピースとなっています。

理由の第二は、グローバル化に伴うサプライチェーンの複雑化です。原材料の調達から製造、販売、廃棄に至るバリューチェーンが世界中に広がる中で、自社の管理が及ばない場所で意図せず人権侵害に加担する(直接関連する )リスクが増大しています。

国際社会の圧力と法制化の動向

近年、「ビジネスと人権」には、法的拘束力を持つハードロー化(法制化)の潮流があります。自社の管理が及ばない場所で意図せず人権侵害に加担する(直接関連する )リスクが増大しています。

EU「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)」

2024年7月に発効。EU域内で事業を行う大企業(EU域外に拠点を置く日本企業も含む)に、バリューチェーン全体における人権DD、環境DDを義務付けます。

今後、EU各加盟国で法制化が進められ、義務を怠った企業は高額の制裁金や民事訴訟のリスクに直面します 。

米国「ウイグル強制労働防止法」

中国新疆ウイグル自治区製の製品を、強制労働によるものと推定し、原則として輸入を禁止する法律です。ウイグル製の製品輸入するには、推定を覆すだけの「明確かつ説得力のある証拠」を提示する必要があります。

実際に、日本の大手アパレル企業やドイツの大手自動車メーカーが、ウイグル強制労働防止法(UFLPA)を理由にアメリカへの製品輸入を差し止められました(後述)。

これらの法規制は、あらゆる産業に影響を及ぼす可能性があり、多くの日本企業がサプライチェーンの再点検という喫緊の課題に直面しています。BHRは、もはや企業の自主的な努力義務ではなく、事業継続の必要条件であることを示しています。

五輪・万博などビッグイベントと「ビジネスと人権」

2021年の東京オリンピックや2025年の大阪・関西万博は、「ビジネスと人権」を日本社会に広く浸透させました。このようなビッグイベントの運営に必要な物品やサービスの調達には「持続可能性に配慮した調達コード」が導入され、サプライヤーは、中小企業も含めて、人権尊重や適正な労働慣行への配慮を求められました。2026年に愛知県で開催されるアジア大会等でも同様の動きがあります。

万博やオリンピックのような巨大イベントは、サプライヤーである多くの中小企業に「ビジネスと人権」の実践を促します。

また、万博の会期中やその前後には、「平和と人権」をテーマにしたウィークが設けられ、BHRに関連する数多くのシンポジウムやフォーラム、ワークショップなどのイベントが開催されました。これらの場は、企業、NGO、専門家、市民が一堂に会し、日本のBHRが抱える課題と未来について議論を深める貴重なプラットフォームとなるでしょう。

深刻な影響を受けた日本企業の事例

多くの日本企業がBHRへの取り組みを本格化させています 。先進企業では、経営トップのコミットメントのもと人権方針の策定が進められ、全従業員向けの研修やeラーニング、社内外の救済メカニズム(ホットライン)の整備などが実践されています。

その一方、ビジネスと人権に関する取り組みが原因で、深刻な経営リスクに発展した事例もあります。

大手アパレル企業の例

グローバルなサプライチェーンにおけるリスクが経営に直結した象徴的な事例が、繊維産業をめぐる新疆ウイグル自治区の人権問題です。

背景には、同地域での少数民族に対する強制労働の疑惑があり、国内有名アパレルブランドはアメリカの「ウイグル強制労働防止法」に基づき製品の輸入を差し止められました。この一件は、サプライチェーン上の人権リスクが、憶測の段階であっても輸入禁止や取引停止といった具体的な事業障壁になり得ることを示しました 。

大手芸能事務所の例

国内の取引関係における人権リスクを示したのが、大手芸能事務所(当時)の創業者による性加害問題です。

国連人権理事会の作業部会による訪日調査と厳しい勧告をきっかけに、多くのスポンサー企業が広告契約の見直しを発表しました。

この事例は、取引先で発生したハラスメントを含む深刻な人権侵害が、自社のブランドイメージを著しく毀損する「負の影響」となり得ることを明確に示しました。

「ビジネスと人権」が海外の製造業だけでなく、国内のあらゆる業種のすべての取引関係に関わる課題であることを日本社会全体に認識させました。

中小企業も「ビジネスと人権」と無縁ではいられない

「ビジネスと人権」では、取引先で人権侵害が起きると、自社にも責任が降りかかります。そのため、特に大企業は、取引先の中小企業に対して「ビジネスと人権」に取り組むよう強く要求し、影響力を行使するようになっています。

いつまでも顧客からの要請にこたえられない中小企業は、顧客から取引関係を打ち切られます。

中小企業にとって「ビジネスと人権」に取り組むのは大変ですが、いつまでも着手せずにいると、長年の顧客をある日突然失うことになりかねません。

中小企業が「ビジネスと人権」に取り組む際は、自社に関連の深い課題から着手するのが現実的なアプローチです。国内における主要な課題としては、外国人技能実習制度をめぐる人権侵害といった労働問題への対応が挙げられます 。

愛知県名古屋市近郊中小企業(製造業)の事例

名古屋から1時間余り、愛知県豊川市のマイカ製造業A社は、実際にそのような危機に陥りました。

2015年、A社は、人権DDのほんの一部(「児童労働への不関与」の証明)を実行することを、顧客から突然に求められました。しかし、A社は準備を怠っていたため、人権DDのほんの一部ですら実行する能力はありませんでした。

2015年に顧客である欧州の大手化粧品メーカーが、インドの鉱山における児童労働に関する人権問題を提起した。これによりA社は、児童労働に関与していないことの証明として、インドのマイカ鉱山および工場における第三者機関の監査結果の提出が求められることとなった。何の前触れもなく寝耳に水のことであったが、すぐに多くの大手化粧品会社がその動きに追随した。A社社長は、事業継続のためには業界の要求に応じる必要があると判断したが、社内には人権に関する監査の知識がなく、何から着手すれば良いのか分からない状況だった。

中小企業庁:2022年版「中小企業白書」 第4節 中小企業が対応を迫られる外部環境 事例2-2-22 を固有名詞を伏せて改変

A社は、顧客からの「ビジネスと人権」に関する要求に全く応じられず、このままではいつか取引を停止されてしまうかも知れないという大ピンチに陥ったわけです。

これをきっかけに、A社では、企業経営に必要な人権関連情報の収集や学習に取り組み始めました。

現在、A社は毎年人権DDを行って人権DD報告書をウェブサイトに掲載しています。その結果、次のような好ましい状況となり、中小企業白書に好事例として取り上げられるにいたりました。

先行して「責任ある調達」に取り組み、アドバンテージを獲得

(人権DDの一部である)「責任ある調達」への同社の取組は、化粧品業界以外の顧客や取引先企業から理解が得られ、問題意識を共有することができた。過去に取引がなかったものの、直接的・間接的にマイカを使用している企業からの問い合わせも増えており、将来的な需要拡大に手応えを得ている。人権への取組を含んだCSR活動の詳細を積極的に情報公開していることへの対外的な評価は高く、取引先との関係強化につながっている。「責任ある調達をしていない企業は、将来的に事業を存続できなくなることもあり得る。国内外にあるマイカ製造の競合相手に対して先行アドバンテージを得ることができた。」とA社社長は語る。

中小企業庁:2022年版「中小企業白書」 第4節 中小企業が対応を迫られる外部環境 事例2-2-22 を固有名詞を伏せて改変

結局、A社は大きな先行者利益を得たわけです。

「ビジネスと人権」への取り組みは、単なるリスクマネジメントにとどまらず、売上や利益の観点からも会社に多大な好影響をもたらしうるのです。

新たな課題と持続可能な社会の構築

「ビジネスと人権」は、社会やテクノロジーの変化とともに、常に変化し続けています。企業は、既存の人権課題への対応を深化させると同時に、未来に現れる新たなリスクにも備えなければなりません。

ここでは、2025年10月公表の「ビジネスと人権」に関する行動計画 改定版 (原案) で優先分野とされた「AI・テクノロジーと人権」「環境と人権」について取り上げます。

AI・テクノロジーと人権

人工知能(AI)の急速な普及は、生産性の向上に大きく貢献する一方で、深刻な人権リスクをもたらす可能性を秘めています。

AIがもたらす新たな人権リスク

例えば、採用活動や人事評価にAIを用いた場合、過去のデータに含まれる無意識のバイアスをAIが学習・増幅させ、特定の属性(性別、人種など)を持つ候補者を不当に排除する「アルゴリズム差別」を引き起こす可能性があります。

また、金融機関による与信判断、法執行機関による顔認証システム、プラットフォーム事業者によるコンテンツのモデレーションなど、AIの活用領域が広がるにつれて、プライバシーの侵害、表現の自由の制約、監視社会化といった新たな人権課題が浮上しています。

さらに、ChatGPTのような生成AIの開発の裏で、ケニアの労働者が低賃金で有害なコンテンツのラベリング作業を強いられていたという事例は、AIの普及がサプライチェーンで新たな人権侵害を引き起こす構造を浮き彫りにしました 。

国際的な規制の動向

こうしたリスクに対応するため、EUは世界に先駆けて包括的な「AI法」を成立させ、AIシステムをリスクレベルに応じて分類し、高リスクAIには厳しい義務を課す規制を導入しました。アメリカや英国なども独自のルール作りを進めており、国際的な規制の枠組みが形成されつつあります。

日本においても、「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)の改定原案に、「AI・テクノロジーと人権」が優先分野として明記されました。企業は、AIの開発・利用において、「人間中心」の原則に基づいて人権への影響評価を行う責任が求められるようになりつつあります。

環境と人権

気候変動や環境破壊は、もはや単なる環境問題ではありません。

異常気象による自然災害、海面上昇による居住地の喪失、水質汚染による健康被害などは、特に社会的に脆弱な立場に置かれた人々の生存権、食料への権利、健康への権利を著しく脅かす、深刻な人権問題であるという認識(クライメート・ジャスティス)が国際的に広がっています。

企業の環境への取り組み、例えば再生可能エネルギーへの移行やサプライチェーンにおける環境負荷の削減などは、人権への配慮と不可分一体のものとして評価されるようになっています。日本のNAP改定原案にも「環境と人権」が盛り込まれており、企業のサステナビリティ戦略において両者を統合して考えることが不可欠となっています。

日本政府・関係機関・自治体・専門家の取組み

日本政府・関係機関、地方自治体は、各種パンフレット、リーフレット、冊子の発行等、取り組みを本格化させています 。利用しない手はありません。

- 政府:「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)

- 指導原則の履行促進のために政府が策定。外務省が主導。2025年の改定作業では、経団連や連合(労働組合)、NGOなど多様なステークホルダーとの円卓会議実施。

- 経産省:責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

- 経産省:責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料

- 上記2文書は、内閣官房に設置された「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」が公開。経済産業省(経産省)が主導。大企業から中小企業まで、具体的な取り組みを進めるのに役立ちます。

- ビジネスと人権早わかりガイド(JETRO)

- 「ビジネスと人権」への取り組みのポイントを、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」に準拠して解説しています。

- 法務省:「ビジネスと人権」ファーストステップ

- 法務省が調査研究や啓発活動の一環として発行した中小企業向けの事例集。

- 農水省:食品産業向けの「ビジネスと人権」に係る手引き

- 食品産業の「ビジネスと人権」に特化したガイド

- 厚生労働省:ビジネスと人権チェックブック

- 厚労省がILOと協力して刊行。ILO中核的労働基準について詳しい。

- 社会的責任調達指針:公共調達案件の入札参加企業に、人権環境等の社会的責任を一定レベル以上で果たすこと課す。

- 東京都社会的責任調達指針が、2025年4月以降の東京都の公共調達入札案件から適用開始となりました。

- 地域経済におけるBHRの浸透を促す。

その他、「ビジネスと人権」団体・専門家

- ビジネスと人権リソースセンター:NGOが運営。世界中のニュースやレポートを集約・発信する世界最大級のナレッジハブ、リソースセンター

- JICA(国際協力機構):開発途上国でのプロジェクトを通じて参考となる知見を提供しています。

- 連合をはじめとする労働組合

- 経団連、中小企業家同友会などの経済団体

- 弁護士・法律事務所

- 「ビジネスと人権」推進社労士(BHR推進社労士)

- 大学や大学院:研究や論文が豊富です。最近、私の母校である一橋大学は頑張っていると思います。

初回30分無料リモート相談もあります。お気軽に、お問合せください。