「うちの工場、消防訓練をしなきゃいけないの?」

「消防訓練の担当者になったけど、何から手をつければいいか分からない…」

工場の安全管理を担当する皆さん、こんなお悩みはありませんか?

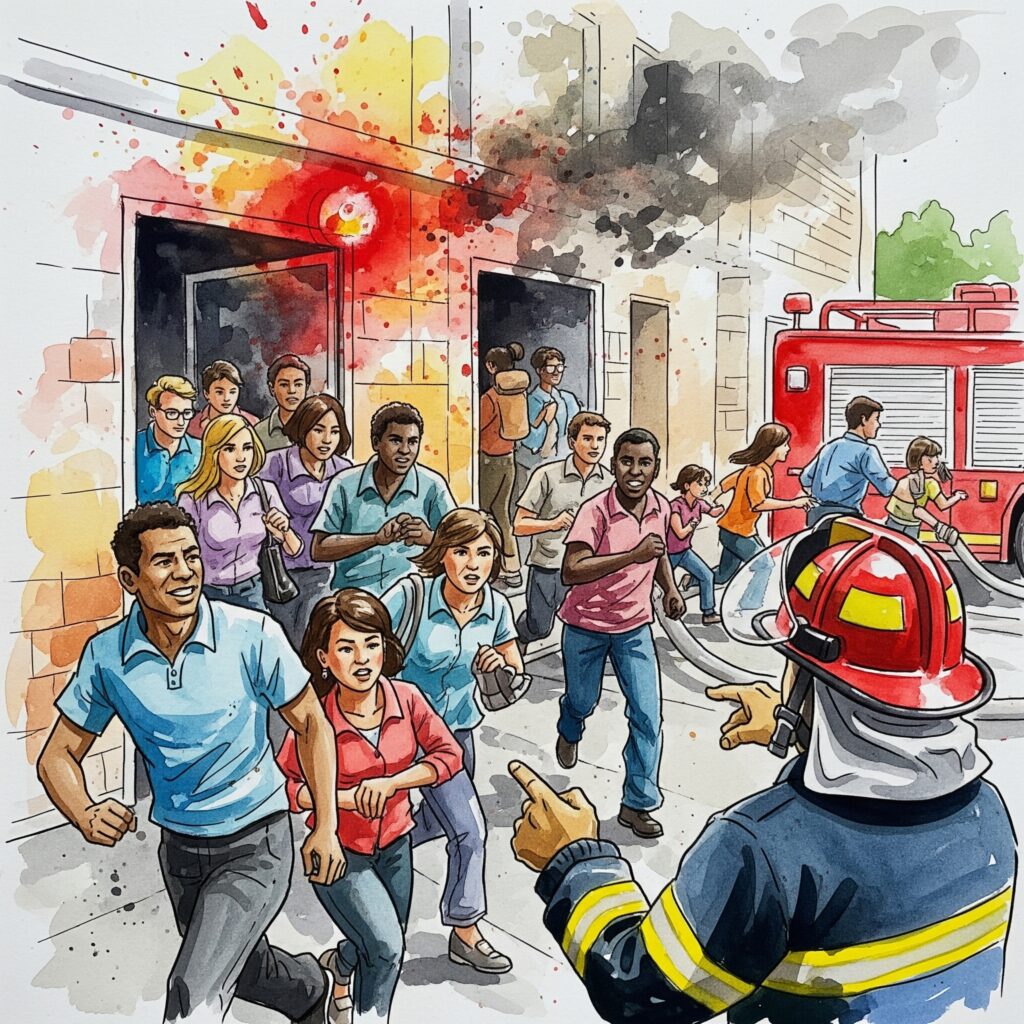

火災はいつ起こるか分かりません。従業員の安全を守り、会社の資産を守るためにも、消防訓練は非常に重要です。しかし、その義務や具体的な内容については、意外と知られていないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、工場の消防訓練について、「そもそも義務なの?」「何をすればいいの?」「やらないとどうなるの?」といった担当者の疑問に、分かりやすくお答えします!

目次

消防訓練義務のある工場

結論から言うと、一定の条件を満たす工場では、消防訓練の実施が法律(消防法)で義務付けられています。

すべての工場に義務があるわけではありませんが、多くの工場が対象となる可能性があります。まずは、ご自身の工場が対象かどうか、以下のポイントで確認してみましょう。

【消防訓練 義務チェックリスト】

✅ 従業員や出入りする人を含め、建物全体の収容人数が50人以上である

この条件に当てはまる工場では、防火管理者を選任し、消防計画を作成して、その計画に基づいた消防訓練を行う義務があります。

💡 ちょっと解説:防火管理者って? 防火管理者とは、その建物の火災予防や安全管理の中心となる責任者のことです。建物のオーナーや工場長など、管理責任を持つ人が、必要な資格講習を受けた人の中から選任します。

年に何回、どんな訓練をすればいいの?

消防訓練が義務であることは分かったけれど、「具体的に何をすればいいの?」と思いますよね。法律で定められている訓練は、主に次の3つです。これらを盛り込んだ「消防計画」を作成し、計画に沿って実施する必要があります。

| 訓練の種類 | 最低実施頻度 | 具体的な訓練内容の例 |

|---|---|---|

| ① 消火訓練 | 年1回以上 | ・消火器の場所と使い方を確認する・実際に水消火器を使って、火元に見立てた的に水をかける |

| ② 避難訓練 | 年1回以上 | ・火災報知器を鳴らし、避難開始の合図を周知する・安全な避難経路を通って、指定された避難場所まで移動する<br>・避難誘導係の役割を確認する |

| ③ 通報訓練 | 年1回以上 | ・119番に電話をかける模擬訓練を行う・「火事です!場所は〇〇工場です!」と、落ち着いて情報を伝える練習をする |

これらの訓練は、年に1回以上、計画的に実施することが求められています。

「知らなかった」では済まされない!訓練を怠った場合の罰則

もし、義務である消防訓練を実施しなかった場合、どうなるのでしょうか?

消防法には罰則規定があり、正当な理由なく訓練を怠るなど、防火管理が不十分だと判断された場合、消防署から改善命令が出されます。

それでも改善されない悪質なケースでは、管理者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった重い罰則が科される可能性もあります。

「忙しくて手が回らなかった」という言い訳は通用しません。従業員と会社を守るためにも、法令遵守は徹底しましょう。

訓練の前に忘れずに!消防署への「届出」

消防訓練を実施する際は、事前に消防訓練実施届出書(※自治体により名称が異なる場合があります)を管轄の消防署へ提出することが推奨されています。

特に、消防職員の方に立ち会いや指導をお願いしたい場合や、訓練用の水消火器を借りたい場合には、この届出と事前の相談が必須です。計画を立てたら、早めに消防署へ連絡しましょう。

まとめ:安全な職場は、日頃の備えから

今回は、工場の消防訓練について解説しました。

- 収容人数50人以上の工場は、消防訓練が義務

- 「消火・避難・通報」の訓練を、それぞれ年1回以上実施する

- 義務を怠ると罰則の対象になる可能性も

- 実施前には管轄の消防署へ届出を

消防訓練は、法律で決められているからやる、というだけでなく、万が一の事態に備え、従業員一人ひとりの命と、大切な会社を守るための重要な活動です。

この記事をきっかけに、まずは自社の消防計画を見直したり、年間の訓練スケジュールを立てたりすることから始めてみてはいかがでしょうか。もし不明な点があれば、管轄の消防署に相談してください。