問題社員は、単に人間関係の軋轢を引き起こすだけではなく、組織全体の生産性、士気、そして何より企業の法的・財務的安定性を根底から揺るがす重大な経営リスクです。思わぬ失敗を避けるためにも、問題社員対応はきちんと仕組化し、仕組みが回っているかどうかをしっかりマネージメントしなければなりません。

目次

問題社員対応は、放置も拙速も厳禁!!

問題社員対応を先延ばしにすると、他の社員にとって、職場の労働環境は確実に悪化します。

- 真面目に働く従業員のモチベーションが削がれる

- 「不公平感」が職場に蔓延する

- 本当に価値のある優秀な人材が静かに去っていく

問題社員対応の先延ばしは、計り知れない損失を生む「時限爆弾」です。

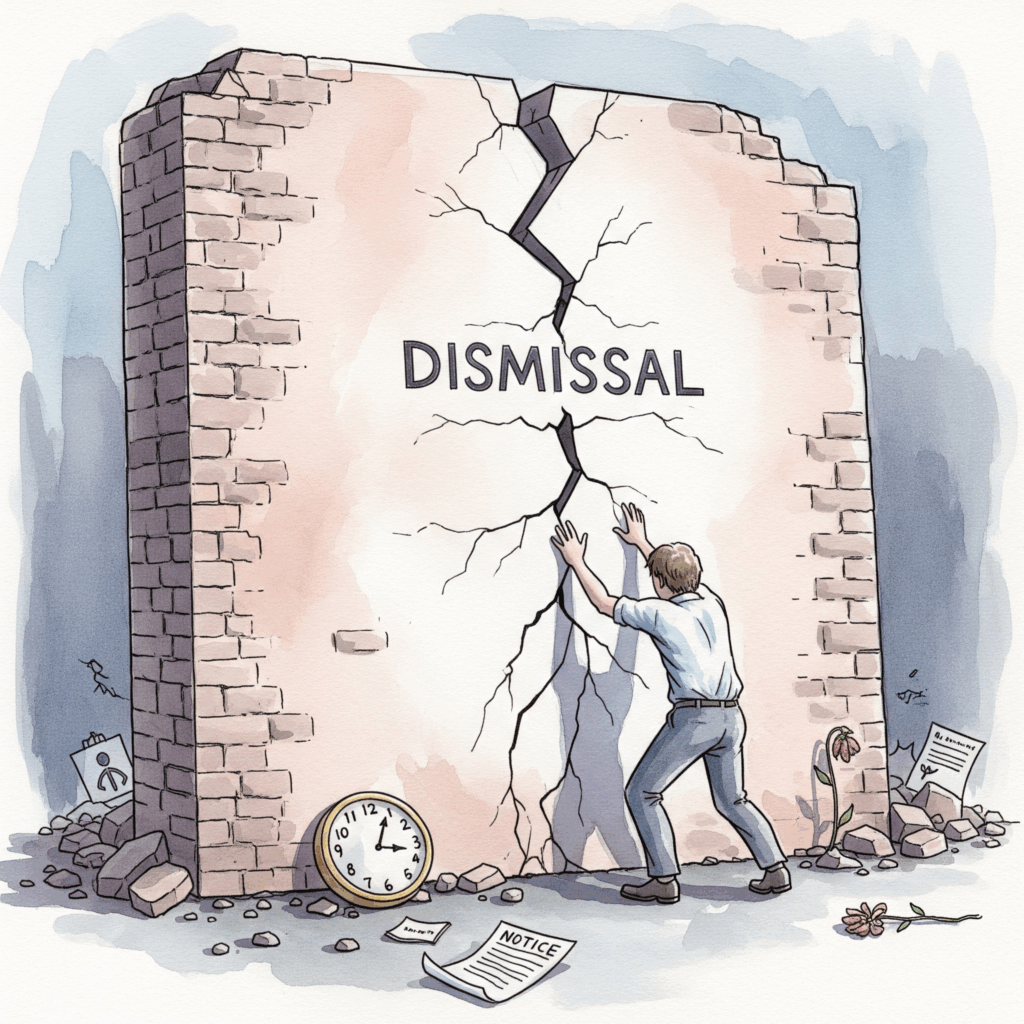

一方、「早く問題社員を辞めさせたい」という焦りは、企業存亡の危機を招くリスクを飛躍的に高めます 。

- 日本の労働法における解雇規制は極めて厳格

- 不当解雇やパワハラで訴訟を提起されるリスク

- 万が一敗訴した場合、企業のダメージは致命的

日本の解雇規制は、経営者が想像する以上に、極めて厳格です。万が一不当解雇と認定されれば、企業が受ける損害は計り知れません。

裁判で敗訴した場合、企業は解雇期間中の賃金(バックペイ)支払いを命じられますが、その金額は企業の存続を揺るがします。

過去の裁判例では、約5200万円(東芝事件)や約1180万円(ミリオン運輸事件)といった高額な支払命令が現実に出ており、これに加えて解雇した従業員の復職を命じられる可能性すらあります。

また、企業は、バックペイ以外にも、次のような損害を被ります。

- 多額の弁護士費用

- 訴訟対応に費やされる経営陣や人事担当者の膨大な時間

- 「不当解雇をした会社」というレッテルの拡散による社会的信用の失墜

- 採用活動への深刻な悪影響

問題社員への対応は、もはや単なる人事管理の一環ではなく、企業の存続そのものに関わる最重要の経営課題なのです。

本記事は、企業経営者および人事担当者が問題社員対応の法的リスクを正確に理解し、健全な職場秩序を維持するために、場当たり的ではなく計画的で法的に手堅いプロセスを構築するための青写真です。

感情論や精神論を一切排し、日本の労働法規、なかでも「解雇権濫用法理」に沿って、問題の特定から指導、退職勧奨、そして最終手段としての解雇に至るまでの全行程を、具体的な手順と豊富な裁判例を交えて網羅的に解説します。

本記事は、単なる問題社員排除の手引ではなく、法的防御力を極限まで高め、大多数の誠実な従業員が公正な環境で安心して働ける組織を構築するための戦略的ガイドです。

解雇権濫用法理を戦略的に理解する

問題社員への対応を検討する上で、全ての企業活動の前提となるのが、日本の労働法における極めて厳格な解雇規制です。特に、労働契約法第16条に定められた「解雇権濫用法理」は、使用者の解雇権を大きく制約します。これを戦略的に理解せずして、適法な対応はできません。

解雇有効の必要条件は次の①②

日本の労働法において、解雇に関する最も重要かつ絶対的なルールが「解雇権濫用法理」です。これは労働契約法第16条に明確に定められています。

労働契約法第16条(丸数字は中川勉が加筆)

解雇は、①客観的に合理的な理由を欠き、②社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

つまり、会社による従業員の解雇が有効とされるためには、上記①②の要件を両方とも完璧に満たす必要があります。

上記①②のうち、どちらか一つでも欠けると、解雇は権利の濫用とみなされ、法的に完全に無効となります 。

この論理は、あらゆる種類の解雇に例外なく適用される普遍的な原則です。

- 労働者の能力不足や勤務態度不良を理由とする「普通解雇」

- 経営不振などを理由とする「整理解雇」

- そして重大な規律違反に対する制裁罰である「懲戒解雇」

これらすべての解雇に適用されます。

従業員を解雇する際には、①客観的に合理的な理由、②社会通念上相当を満たしているかを慎重に検討し、解雇の有効性を慎重に判断する必要があります。

①「客観的に合理的な理由」:主観/感情 ではない正当な 根拠/事実

「①客観的に合理的な理由」は、「誰が見ても解雇するのが当然だ」と裁判官を含む第三者が納得せざるを得ないほどの正当な根拠や事実を指します。

この客観性は、具体的な記録やデータといった客観的な証拠によって裏付けられる必要があります。

経営者が主観的に「この社員は問題だ」と感じるだけでは、全く不十分で、「①客観的に合理的な理由」になりえません。

裁判所が「客観的に合理的な理由」の有無を判断する際には、以下のような様々な事情が総合的に考慮されます。

- 労働者の問題行動の性質とその程度: 具体的にどのような問題がどの程度あったのか。

- 能力不足

- 成績不良

- 業務命令違反

- 勤務態度不良

- 協調性の欠如

- ハラスメント行為

- 行為の悪質性・故意の有無とその程度: 具体的にどのような問題がどの程度あったのか。

- 意図的なものか

- 過失によるものか

- 悪意があったか

- 会社が被った損害とその程度重大性: 具体的にどのような損害がどの程度あったのか。

- 金銭的損害

- 信用の失墜

- 職場秩序の混乱などがどの程度生じたか。

- 改善の可能性: 指導や注意によって、将来的に改善する見込みがあるか否か。

- 情状酌量の余地: 問題行動に至った背景に、やむを得ない事情などがなかったか。

「客観的に合理的な理由」の存在を裏付けるのに必要なこれらの事情は、従業員を解雇しようとする会社が、次のような客観的な証拠を用意して裏付けなければなりません。

- 人事考課記録

- 営業成績データ

- 注意指導記録

- 顧客からのクレーム報告書

- 同僚の証言

「①客観的に合理的な理由」の証明責任は、100%会社側にあります。

だからこそ、この先に従業員を解雇する可能性が少しでもあるなら、会社は徹底した記録管理プロセスを整備する必要があります。全ての対応は、将来の法廷で裁判官を説得するための証拠構築プロセスに他ならないのです。

②「社会通念上相当」:問題行動は解雇に値するか?

「②社会通念上相当」とは、解雇の「客観的に合理的な理由」となりえる問題行動を起こした従業員に、「解雇」という極めて重い処分を科すことが、社会の常識に照らしても妥当であることを指します。

従業員の解雇が、社会常識からみてバランスを欠いていない(即ち「やり過ぎではない」)ことを証明しないと、「②社会通念上相当」とは言えないわけです。

この「②社会通念上相当」の証明責任も、100%会社側にあります。そして、「①客観的に合理的な理由」と同様、「②社会通念上相当」も客観的な証拠を用意して裏付けなければなりません。

「②社会通念上相当」か否かを判断する上で、裁判所が極めて重視するのが、会社側が解雇を回避するための努力(解雇回避努力義務)を尽くしたか否かという点です。

解雇は労働者の生活基盤を根こそぎ奪う「死刑判決」であるため、その前に、より労働者への不利益が少ない他の手段を講じるべきである、という考え方が根底にあります。

解雇回避努力の具体例 – すべて記録に残す

- 度重なる注意・指導: 問題点を具体的に指摘。繰り返し、全て記録化。口頭の注意指導で効果がなければ、書面による注意指導に移行。

- 教育・研修の機会提供: 能力不足/成績不良の従業員には、教育研修の機会を与える。

- 配置転換の検討・実施: 現在の部署/職務への適性がない場合、他の部署/職務への異動による問題解決を検討。可能であれば配置転換実施。

- 懲戒処分の段階的適用: 就業規則に基づき、戒告➡譴責➡減給➡出勤停止➡懲戒としての降格➡解雇という具合に、軽い処分から段階的に。

過去の裁判例では、アナウンサーが2週間の間に2回の遅刻をして放送事故を起こした事案について、解雇は「苛酷にすぎる」として無効と判断されたものや、パワハラ行為があった1回目から即座に解雇したケースが無効とされたものがあります 。これらの判例は、一度や二度の失敗、あるいは問題行動があったからといって、直ちに解雇が正当化されるわけではないことを明確に示しています。

問題社員への注意指導等の対応は、単に問題社員の問題を是正するための活動ではありません。万が一その問題社員を解雇せざるを得なくなった場合に‥

問題社員への注意指導等の対応は、解雇が「社会通念上相当」であることを証明するために、証拠を積み上げていく極めて重要なプロセスでもあります。

これを理解することが、解雇による法的リスクを可能な限り低く抑えるための第一歩です。

解雇による法的リスクの最小化に向けた

5ステップの実践的ロードマップ

問題社員への対応は、解雇が正当なものであることを示す証拠を積み上げる作業でもあります。決して場当たり的、感情的に行うべきではありません。

法的な要求水準を満たし、リスクを最小化するには、問題社員への対応に関する計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。

以下に示すのは、問題の特定から最終手段である解雇に至るまでの標準的なロードマップです。5つのステップから成ります。

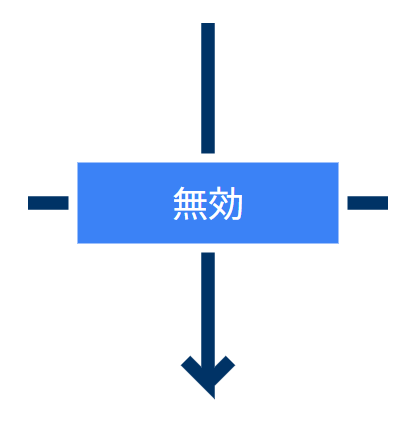

リスク軽減のファネル

この各ステップは独立したものではなく、前のステップを丁寧に行うことが、次のステップの正当性を支えるという連鎖構造になっています。

5ステップのプロセスは、各ステップでよりリスクの低い解決策を目指す「リスク軽減のファネル」です。

最良:指導による改善 -ステップ①②③

⇩

次善:退職勧奨による合意退職 -ステップ④

⇩

最終手段:解雇 -ステップ⑤

ステップ①:問題社員を特定 – 記録/証拠で裏付け

『主観』を『客観的事実』に変える

全ての対応の出発点は、上司の「印象」や「評価」を排除して問題を客観的な「事実」として把握することです。

そして、これを裏付ける「証拠」を徹底的に収集・記録します。

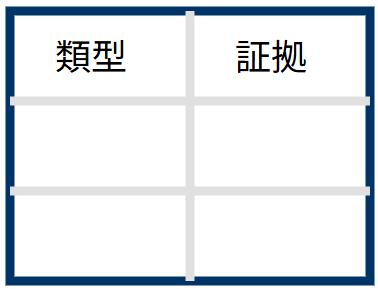

問題社員の認定と類型分類

まず、誰が問題社員であるか、その問題社員が次のどのタイプにカテゴライズされるか、という認識を意思決定層で共有します。

- 能力不足

- 成績不良

- 業務命令違反

- 勤務態度不良

- 協調性の欠如

- ハラスメント行為

問題行動の客観的証拠を徹底収集

問題行動について、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように行ったか(5W1H)を、具体的に記録します。

- 日時と具体的な言動の記録: 「〇月〇日〇時、会議中に〇〇という暴言を発した」など。

- 物的証拠: 問題のある内容のメール、業務日報、顧客からのクレーム文書など。

- 第三者の証言: 同僚や部下からのヒアリング記録(日時、場所、聴取者、内容を明記)。

- 音声録音: パワハラや暴言が疑われる面談などでは、相手の同意なくとも、自衛目的の録音は証拠として認められる場合があります。(問題社員による録音も想定する)

この記録は、将来、裁判官という全くの第三者が読むことを常に意識して、明快に作成する必要があります。内部の人間だけがわかる略語や曖昧な表現は避けなければなりません。

ステップ②:改善機会付与と指導 – 記録/証拠で裏付け

証拠に基き、問題社員の問題点を「客観的事実」として特定しても、まだ解雇を行うには早すぎます。

次に行うべきは、あくまで改善を目的とした粘り強い指導です。

これは、従業員に改善の機会を与えるという教育的配慮であると同時に、前述の「解雇回避努力」を尽くした証拠を示すための、決定的に重要なプロセスです。

指導体制は複数人体制

指導は、一人で行うと「パワハラだ」と反論されるリスクがあります。

対象者の直属上司(責任者)と、同じ部署の先輩格社員(指導担当者)など、複数人体制で臨むことが推奨されます 。

これにより、指導の客観性が担保され、指導内容の証人ともなり、適切な指導を行った点について証拠が強化されます。

指導記録表の作成 – 適切に指導したことを示す重要な証拠

指導したときは、指導記録表を必ず作成します。問題社員を追い出すことではなく改善することを目的として、会社が適切な指導を行ったことを示す最重要証拠です。指導記録票には、以下の項目を必ず記載します

- 注意指導を行った者の氏名

- 指導対象者の氏名

- 指導日時

- 指導対象となった問題点(具体的に)

- 問題点の業務への影響

- 指導内容(「~しないように」という否定的指示だけでなく、「今後は~するように」という肯定的指示も加える)

- 指導に対する対象者の反応(反論/弁明/素直に従う様子などを、客観的事実として記載する)

【様式1】 指導記録票(例)

これはあくまで雛形であり、実際の事案に応じて、具体的な事実を詳細に記載し、専門家のレビューを受けた上で使用してください。

指導記録表

| 指導対象者 | 氏名: |

| 指導日時 | 令和〇年〇月〇日 〇時〇分~〇時〇分 |

| 指導場所 | 第〇会議室 |

| 指導者 | 所属・役職: 氏名: |

| 同席者 | 所属・役職: 氏名: |

| 指導対象となった問題点(5W1Hで具体的に記載) | 例:令和〇年〇月〇日午前10時からの部内定例会議において、〇〇さんが発表している最中に、その内容を遮り、「そんなやり方では意味がない」と大声で発言した。 |

| 問題点が業務に与えた影響 | 例:会議の進行が妨げられ、他の参加者が萎縮し、自由な意見交換が阻害された。発表者である〇〇さんは精神的な苦痛を感じている。 |

| 指導の内容(具体的な改善指示) | 例:他者の発言中は、最後まで傾聴すること。意見がある場合は、相手の発言が終わってから、挙手の上で許可を得て、冷静な言葉遣いで発言するように指導した。このような言動は、就業規則第〇条(職場の秩序維持)に違反する可能性があることを伝えた。 |

| 指導に対する対象者の応答 | 例:「つい熱くなってしまった。悪気はなかった。今後は気をつける」との発言があった。 |

問題社員には業務日報を毎日提出させる

問題社員対応では、問題社員を追い出すことではなく改善することを目的として、業務日報を毎日提出させることが、戦略的に重要です。対象者に毎日、専用のフォーマットで業務日報を提出させます。

この日報には、下記のような事柄について、問題社員本人に記載させます。

- 本日の業務内容

- 受けた注意指導の内容

- 注意指導に対する改善策

これにより、本人が指導内容を認識したことの動かぬ証拠が残ります。

指導責任者は問題社員の業務日報を毎日読む

指導責任者(複数人体制としてください。)は日報に毎日目を通し、具体的な改善指示をコメントとして記入します。この際、「真面目にやってください」といった感情的・主観的なコメントは指導とは見なされません。「〇〇というやり方ではなく、今後は△△という手順で行ってください。その理由は□□だからです」といった、具体的かつ客観的・論理的な指導を心がける必要があります。

指導の一環として教育研修を取り入れる

問題社員への指導において、教育研修は有効な手段の一つです。本人の課題やスキル不足が問題行動の原因である場合、客観的な基準で能力を向上させる機会として研修を位置づけられます。

研修内容は、ビジネスマナー/コミュニケーション/専門スキル など、個々の課題に応じて設定することが重要です。

研修を、「罰」ではなく「成長の機会」と捉えさせ、本人の気づきと改善意欲を引き出すことで、自主的な行動変容を促します。

研修後のフォローアップ面談で、実践状況を確認し、継続的なサポートを行うことも欠かせません。

配置転換の検討・実施

配置転換も、解雇回避努力として有力な手段です。

現在の部署/職務への適性がない場合、他の部署/職務への異動による問題解決を検討します。

業務改善指導書の交付

口頭での指導を繰り返しても改善が見られない場合は、より公式な手段として「業務改善指導書」を交付します。会社が問題を重大視していることを本人に明確に伝え、最後の改善機会を与えます。この書面には、以下の内容を明記します。

- 改善を求める具体的な事項

- 改善のために達成すべき具体的な目標

- 改善のための期間(例:「本書受領後1か月以内」)

- 改善が見られない場合に、懲戒処分など次のステップに進む可能性があること

【様式2】 業務改善指導書(例)

これはあくまで雛形であり、実際の事案に応じて、具体的な事実を詳細に記載し、専門家のレビューを受けた上で使用してください。

業務改善指導書

令和〇年〇月〇日

〇〇部 〇〇 〇〇 殿

株式会社〇〇〇〇〇〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇 印

貴殿のこれまでの勤務状況について、下記の事項を改善すべき点として指導します。当社としては、貴殿に対し、これまで複数回にわたり口頭で注意・指導してきましたが、遺憾ながら改善が見られません。

つきましては、本書受領後、 令和〇年〇月〇日 までに、下記の点について具体的な改善が見られるよう、真摯に業務に取り組むことを求めます。

万が一、上記期限までに改善が見られない場合、あるいは改善の意欲が見られないと判断した場合は、就業規則第〇条に基づき、懲戒処分を含む厳正な措置を検討せざるを得ないことを申し添えます。

記

- 改善を求める事項

- 例:顧客〇〇社への報告書提出遅延(令和〇年〇月〇日、〇月〇日)

- 例:会議中の不適切な発言(令和〇年〇月〇日)

- 具体的な改善目標

- 例:全ての報告書を、定められた期日の前営業日17時までに上長へ提出し、承認を得ること。

- 例:会議中は他者の発言を遮らず、自身の発言は建設的な内容に終始すること。

以上

ステップ③:懲戒処分の適切な運用 – 記録/証拠で裏付け

指導によっても問題行動が改善されない場合、就業規則に基づき懲戒処分を検討します。

段階的処分の原則

解雇は最も重い懲戒処分です。その前に、問題行動の程度に応じて、より軽い処分から段階的に適用するのが大原則です。

一般的には、「譴責・戒告(始末書提出)」→「減給」→「出勤停止」→「(懲戒としての)降格」→「諭旨解雇」→「懲戒解雇」という順序になります。

軽い処分を複数回受けたにもかかわらず改善しないという事実は、最終的に解雇が「②社会通念上相当」であることを証明する有力な材料となります。

弁明の機会の付与

懲戒処分を科す前には、必ず対象者本人から言い分を聞く「弁明の機会」を設けなければなりません。

これは、手続きの公正さを担保するために不可欠なプロセスです。弁明の機会を付与し忘れると、それだけで解雇が無効と判断されるリスクがあります。

対象者の言い分を聞いた上で、最終的な処分を決定します。

記録/証拠 はきちんと残す

段階的処分も、それに他する弁明機会の付与も、それらを実施たことを裏付ける客観的な記録や証拠を残すことが重要です。

法的リスクを下げるためにも、解雇に至る各ステップの記録はもれなく残しましょう。

ステップ④:退職勧奨 – あくまで円満解決を目指す

最終手段の前に、双方の合意で雇用契約を終了させる

度重なる指導や懲戒処分を経てもなお改善が見込めない場合でも、直ちに解雇に踏み切るべきではありません。

退職勧奨は、リスク管理上、極めて賢明な選択です。

これは解雇の単なる代替案ではなく、これまでのステップで築き上げた客観的事実を背景に、訴訟リスクを完全にゼロにするための戦略的な交渉です。

退職勧奨を行う際は、退職勧奨に至った理由(これまでの指導履歴や客観的な事実)を冷静に説明し、退職した場合の条件(退職金の優遇、再就職支援など)を提示し、従業員に検討する時間を与えます。

退職勧奨の進め方が拙く、問題社員との関係が悪化してしまうと、退職勧奨のチャンスはもうないかもしれません。勝負は1回きりと心得るべきです。

退職強要にならないように

退職勧奨は、あくまで従業員の自発的な退職意思を促すための話し合いです。従業員には応じる義務は一切なく、拒否することも自由です。会社側が陥りがちな過ちとして、以下のような行為は「退職強要」とみなされ、違法(パワハラ)となる可能性があります。

- 多数回にわたる執拗な勧奨

- 長時間の面談

- 大声や威圧的な言動

- 「辞めなければ解雇する」といった脅迫的な発言。

こういったことを犯さないように、専門家に相談しましょう。

問題社員が退職に同意したらすぐに退職勧奨同意書を作成

退職勧奨によって従業員が退職に同意した時は、後日の紛争を完全に封じ込めるため、退職勧奨同意書を取り交わします。この同意書には、以下の条項を盛り込むことが必須です。

- 合意退職であることの確認: 雇用契約が双方の合意に基づき、特定の日付をもって終了すること。

- 退職日: 「令和〇年〇月〇日付」と明確に記載。

- 離職理由: 失業給付で有利になるよう「会社都合」とすることが一般的。

- 解決金・退職金の優遇: 合意の対価として、通常の退職金に上乗せする形で解決金を支払う場合は、その金額と支払日、支払方法を明記。

- 守秘義務・誹謗中傷の禁止: 在職中に知り得た会社の秘密情報を漏洩しないこと、互いに誹謗中傷しないことを約束させる。

- 清算条項: 「本合意書に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する」という一文。これにより、後日、未払い残業代などを請求されるリスクを完全に遮断する、最も重要な条項です。

【様式3】 退職勧奨同意書(例)

これはあくまで雛形です。専門家のレビューを受けた上で、実際の事案に応じて具体的に詳細な内容を記載し、使用してください。

退職勧奨同意書

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇

代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿

私は、貴社より令和〇年〇月〇日付で申し渡された退職勧奨に合意し、 令和〇年〇月〇日 付で退職いたします。

退職にあたり、貴社との間で別途締結する「退職合意書」に定める条件(特別退職金〇〇円の受領等)のほか、私と貴社との間には、本件に関する何らの債権債務がないことを確認いたします。

退職後は、貴社の業務上の機密情報を利用・漏洩しないこと、及び本件に関して一切の異議申し立てを行わないことを誓約いたします。

住所:

氏名: ㊞

退職勧奨による退職時には必ず退職合意書を作成

さらに、後日の退職時には退職合意書を取り交わします。

【様式4】 退職合意書(例・要点抜粋)

これはあくまで雛形であり、要点を抜粋したものにすぎません。専門家のレビューを受けた上で、実際の事案に応じて具体的に詳細な内容を記載し、使用してください。

退職合意書

株式会社〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、本日、以下のとおり合意する。

第1条(合意退職)

甲と乙は、甲乙間の労働契約が、乙の退職勧奨への同意に基づき、令和〇年〇月〇日をもって合意により終了したことを相互に確認する。

第2条(離職理由)

前条の退職に伴う雇用保険の離職理由は「事業主からの働きかけによるもの(会社都合)」とすることを相互に確認する。

第3条(解決金)

甲は乙に対し、本件を円満に解決するための解決金として金〇〇円を支払う。甲は、上記金額から法定の源泉所得税等を控除した残額を、令和〇年〇月〇日限り、乙が指定する下記口座に振り込む方法により支払う。

第4条(守秘義務)

乙は、在職中に知り得た甲の技術上、営業上、その他一切の業務上の秘密について、退職後も第三者に開示、漏洩せず、また自ら使用しないことを誓約する。

第5条(清算条項)

甲及び乙は、甲乙間に、本合意書に定めるもののほか、賃金、残業代、退職金、損害賠償等、名目の如何を問わず、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

(以下略)

ステップ⑤:解雇の実行 – 最終手段/法的手続きの完璧な遂行

あらゆる手段を尽くしてもなお問題が解決しない場合

- 退職勧奨にも応じず、

- 問題行動が継続し、

- もはや会社として取りうる手段が尽きた場合に、

初めて最終手段としての解雇を実行します。

普通解雇か懲戒解雇か

懲戒解雇は‥

- 会社の金を横領した、

- 重大なハラスメントを行った

など、極めて悪質で重大な規律違反があった場合に限定される、最も重い処分です。立証のハードルも非常に高くなります。

能力不足や協調性欠如、程度の重くない業務命令違反などの場合、懲戒解雇ではなく「普通解雇」として手続きを進める方が、法的なリスクは低いです。

解雇通知書の作成と交付

解雇は、口頭ではなく必ず書面(解雇通知書)で行います。

労働基準法では、少なくとも30日前に解雇を予告することが義務付けられています。30日に満たない予告で解雇する場合は、不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。

解雇通知書には、以下の事項を正確に記載します。

- 解雇対象者の氏名

- 会社名・代表者名

- 通知書作成日

- 解雇日: 「〇月〇日付で解雇する」という確定的な日付。

- 解雇の確定的な意思表示: 「~という条件を満たさなければ解雇する」といった条件付きの予告は無効です。

- 具体的な解雇理由: 「能力不足」といった抽象的な理由ではなく、「〇〇の業務において、〇回にわたる指導にもかかわらず、改善目標〇〇が達成されなかったため」など、具体的に記載します。

- 就業規則の根拠条文: 解雇理由が就業規則のどの条項に該当するかを明示します。

この一連のプロセスを完璧に遂行することで、企業は法的義務を果たし、解雇の正当性を主張するための強固な基盤を築くことができるのです。

【様式5】 解雇通知書(例)

令和〇年〇月〇日

〇〇部 〇〇 〇〇 殿

株式会社〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇 印

貴殿を、 令和〇年〇月〇日 付をもって、当社就業規則第〇条第〇項に基づき、普通解雇とすることを通知いたします。

【解雇理由】

貴殿は、令和〇年〇月〇日付「業務改善指導書」において指摘した業務上の重大な過誤について、改善期限である令和〇年〇月〇日までに改善が見られず、その後も同様の過誤を繰り返しました(令和〇年〇月〇日 〇〇事案)。これは、度重なる指導にもかかわらず、従業員として求められる基本的な職務遂行能力を著しく欠き、改善の見込みがないものと判断せざるを得ず、もはや雇用契約を継続することが困難であるためです。

以上

裁判例の分析

労働契約法第16条の解釈は、具体的な事案の中で裁判所がどのように判断を下してきたかを知ることで、より深く理解できます。裁判所の判断は、単に問題行動の有無だけでなく、その行動の背景にある環境を総合的に評価して下されます。

ここでいう環境は、企業の規模、従業員の職務内容、会社が問題解決のために講じた措置の履歴などを言います。代表的な類型ごとに成功例と失敗例を分析し、企業が学ぶべき教訓を見ていきます。

能力不足を理由とする解雇が無効とされた判例

能力不足を理由とする解雇は、立証が最も難しい類型の一つです。

ここでは、ある大手ゲームメーカーの事件(東京地決平成11年10月15日)を紹介します。

事案の概要と判決

大手ゲームメーカーが、人事考課で下位10%に入った従業員に対して退職勧奨を行い、これに応じなかった1名を就業規則の「労働能率が劣り、向上の見込みがない」という条項を根拠に解雇しました。

裁判所はこの解雇を無効と判断しました。裁判所は、解雇が有効となるためには「平均的な水準に達していないというだけでは、能力不足を理由とした解雇を有効とするには不十分。著しく労働能率が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならない」と極めて厳格な基準を示しました 。

特に、同社の人事考課が「相対評価」であった点を問題視しました。相対評価である以上、必ず一定割合の下位評価者が生まれるため、これを理由とした解雇を認めると、企業は毎年一定数の従業員を際限なく解雇できてしまうことになり、不当であると結論付けました 。

企業が学ぶべき教訓

能力不足を理由に解雇するには、次の2つの要素が不可欠です。

- 相対的な評価ではなく、絶対的な基準に照らして「著しく」能力が劣ることの証明

- 改善のための具体的な指導や教育研修の機会を提供したにもかかわらず、改善が見られなかったことの立証、

会社の教育不足が原因であると判断されれば、解雇は無効となります。

能力不足を理由とする解雇が有効と判断されやすいケース

一方で、特定の職務を遂行することを期待され、高い専門性や技術を前提に好待遇で中途採用された従業員が、その期待された能力を全く有していなかったことが判明した場合などでは、比較的解雇が有効と認められやすい傾向にあります。これは、採用時の期待水準と実際の能力との乖離が著しいと判断されるためです。

協調性欠如を理由とする解雇が有効とされた判例

協調性の欠如は主観的な評価に陥りやすいため、客観的な事実の積み重ねが重要となります。

ここでは、某事件(東京高判平成28年11月24日)を紹介します。

ここでの教訓は、解雇の有効性は、会社の規模や状況に大きく左右されるという事実です。

事案の概要と判決

従業員十数名程度の小規模な鞄製造会社で、ある従業員が他の従業員に対して頻繁に怒鳴るなどの言動を繰り返しました。その結果、他の従業員が退職するなど、業務に具体的な支障が生じていました。会社は口頭で再三注意しましたが、改善されなかったため、この従業員を解雇しました。

裁判所はこの解雇を有効と判断しました。裁判所は、当該従業員の言動が「単に職場の良好な人間関係を損なうという域を超えて、職場環境を著しく悪化させ、業務にも支障を及ぼすもの」と認定しました。この判断の決め手は、次の3点です。

- 言動が職場秩序を破壊し、業務に具体的な悪影響(他の従業員の退職など)を及ぼしていること

- 会社が再三にわたって注意・警告したにもかかわらず、改善が見られなかったこと

- 会社が小規模であるなど、配置転換等の人間関係を隔離する解雇回避措置が事実上困難であったこと

3点を立証するには、いずれについても、客観的事実の 記録/証拠 が重要な役割を果たします。

協調性欠如を理由とする解雇が無効とされた判例

先ほどは協調性欠如を理由とする解雇が有効とされた判例を紹介しましたが、協調性欠如を理由とする解雇も無効とされるケースは多いです。

ここでは、某社会福祉法人の事件(東京高判平成30年1月25日)を紹介します。

大規模な会社ほど、解雇が有効とされるために越えるべきハードルは高いです。

事案の概要と判決

特別養護老人ホームの男性職員が、年下の女性上司に反発し、業務指示を拒否したり、威圧的言動を繰り返したりしたため、法人がこの職員を普通解雇しました。

裁判所はこの解雇を無効と判断しました。会社側は、解雇前にデイサービス部門への配置転換を「打診」していましたが、職員がこれを拒否していました。裁判所は、会社が配置転換を「打診」するに留まり、実際に業務命令として「実行」しなかった点を問題視しました。

企業が学ぶべき教訓

先ほどの凡例では、実行可能な解雇回避措置があったにもかかわらず、それを十分に尽くさなかったとして、解雇は客観的合理性を欠くと判断されました。

解雇回避努力は、単に選択肢を「提案」しただけでは全く不十分です。会社として実行可能な手段(この場合は配置転換命令)があるのであれば、それを具体的に検討し、実行しなければ「努力を尽くした」とは認められません。企業の規模によって「実行可能な回避措置」の範囲が異なり、それが裁判所の判断に大きく影響するのです。

業務命令(録音禁止)違反を理由とする解雇

業務命令違反は、命令自体の正当性と、違反の態様が問われます。

有効と判断されやすいケース:

業務命令違反を理由とした解雇が有効とされやすいのは、会社の業務命令に正当性・必要性・合理性があるにもかかわらず、従業員が正当な理由なく繰り返し拒否し、それに対して会社側が段階的な是正措置を講じた場合です。

例えば、職場での無断録音を禁止する業務命令に対し、複数回の指導や譴責処分を経ても録音を続けた従業員の解雇を有効とした裁判例があります。このケースでは、命令の必要性(職場環境の維持)と、会社が段階的な是正措置を講じた点が評価されました。

その他、会社資金の横領、常習的な無断欠勤や遅刻、重大な経歴詐称など、企業との信頼関係を根底から破壊するような行為は、解雇の正当性が認められやすいと言えます。

無効と判断されやすいケース:

一方で、業務命令を拒否する側に正当な理由がある場合は、解雇は無効となります。

例えば、月90時間を超える残業が続き、体調不良を訴えていた従業員が上司の業務指示を一部拒否した事案では、拒否に正当な理由があるとして解雇は無効と判断されています。

また、業務命令そのものが、嫌がらせ目的であったり、教育的指導の範囲を逸脱していたりする場合(例:就業規則の書き写しを延々と命じるなど)も、命令自体が違法とされ、それに従わなかったことを理由とする解雇は無効となります。

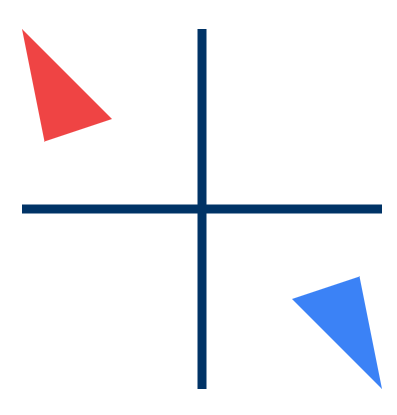

判例まとめ

これらの裁判例を比較分析することで、企業が取るべき対応の方向性が見えてきます。以下の表は、その要点をまとめたものです。

| 裁判例名 | 問題社員の類型 | 会社側の対応 | 裁判所の判断 | 判断の決め手となった要因(企業側が学ぶべき教訓) |

| 大手ゲームメーカー事件 | 能力不足 | 人事考課下位者への退職勧奨と、応じない者への解雇 | 無効 | 相対評価のみでの「著しい能力不足」の認定は不可。具体的な改善指導・教育機会が欠如していた。 |

| 某社事件 | 協調性欠如 | 口頭での注意・警告(書面なし) | 有効 | 小規模企業で代替人員・配置転換が困難であったこと。他の従業員の退職など実害が発生し、職場秩序維持の必要性が高かった。 |

| 某社会福祉法人の事件 | 協調性欠如・業務命令違反 | 配置転換の打診、任意退職の提案 | 無効 | 配置転換を「命令」せず「打診」に留めた点。実行可能な解雇回避努力を尽くしていないと判断された。 |

| (ボイスレコーダー録音禁止命令違反事例) | 業務命令違反 | 複数回の是正命令、譴責処分 | 有効 | 命令の正当性・必要性が高く、改善の機会を与えても従わない意思が明確であった点。段階的な是正措置が評価された。 |

問題社員対応における注意点

問題社員への対応において、焦りや感情から以下のような行動を取ることは、企業の法的リスクを著しく高めます。自社の対応がこれらに該当しないか、常に確認することが重要です。

✅ 対応の先延ばし・放置: 問題を認識しながら長期間放置すると、会社がその行動を容認していたと見なされたり、問題が深刻化して手が付けられなくなったりします。職場全体の士気低下や、優秀な社員の離職にもつながります。

✅ 就業規則を無視した手続き: 懲戒処分や解雇は、必ず就業規則に定められた事由と手続きに則って行わなければなりません。就業規則に規定のない理由での処分や、定められた手続き(弁明の機会の付与など)を省略した処分は無効となります。

✅証拠に基づかない判断: 上司の主観や他の従業員からの伝聞だけで処分を決定することは極めて危険です。必ず本人から事情を聴取して弁明の機会を与え、客観的な証拠に基づいて事実認定を行わなければなりません。

✅感情に任せた安易な指導・叱責: 「いい加減にしろ」「やる気がないなら辞めろ」といった感情的・抽象的な叱責は、指導とは見なされず、逆にパワーハラスメントと認定されるリスクがあります。指導は常に客観的な事実に基づき、具体的かつ冷静に行う必要があります。

✅突然の解雇通告: 事前の指導や警告、改善機会の付与といったプロセスを一切経ずに、いきなり解雇を通告することは、ほぼ確実に不当解雇と判断されます。

✅退職強要とみなされる言動: 退職勧奨の面談において、従業員が明確に拒否の意思を示しているにもかかわらず、執拗に面談を繰り返したり、威圧的な言動で退職を迫ったりする行為は、違法な退職強要にあたります。

まとめ:問題社員対応は仕組化が重要

問題社員への対応は、問題社員の直属上司たった一人の裁量に委ねられるべき属人的な業務ではありません。法的な枠組みと客観的証拠に基づき、組織全体として一貫したプロセスに則って進められるべき、極めて重要な経営課題です。

問題社員の放置は組織の活力を蝕み、拙速な排除は甚大な法的・財務的リスクを招きます。その狭間で企業が取るべき道は、場当たり的な対応から脱却し、「仕組み」による予防と対策へと移行することです。

具体的には、5ステップの実践的ロードマップの各局面を確実に 記録/証拠 として残すために必要な書面を、フォーマット化することです。

丁寧に 記録/証拠 を残すことは大変面倒ですが、このプロセスこそが、不当解雇訴訟という経営上の巨大なリスクから会社を守る最も確実な防壁となります。

また、問題社員への毅然とした適法な対応は、単なる「守り」ではありません。それは、不公正を許さず貢献する者に報いるという明確なコーポレートメッセージを組織全体に発信することでもあります。いわば最強の組織を創るための「攻め」の経営戦略です。

問題社員への毅然とした適法な対応は、「他の従業員がやりがいを感じて働ける職場づくり」という、企業が本来目指すべき姿を実現するための不可欠な経営戦略の一部です。

覚悟を決めて頑張りましょう。