自社の工場や作業場で、どのような化学物質が使われているか把握していますか?

日々の業務に追われていると、現場で使われる専門的な物質まで管理が難しいと感じるかもしれません。しかし、中には従業員に深刻な健康被害をもたらす危険な化学物質も存在します。

今回は、人事労務担当者として知っておくべき特定化学物質について、そのリスクと法律で定められた企業の義務をわかりやすく解説します。

その定義

特定化学物質(特化物)とは、がんや皮膚炎、神経障害といった重い健康障害を引き起こすリスクが高いとして、労働安全衛生法で規制されている化学物質のことです。

塗料や洗浄剤、接着剤、金属加工の工程など、製造業や建設業をはじめ、意外と身近な現場で使われている可能性があります。

これらの物質は、その危険度の高さに応じて3つのグループに分類されています。

| 分類 | わかりやすい特徴 | 身近な物質の例 |

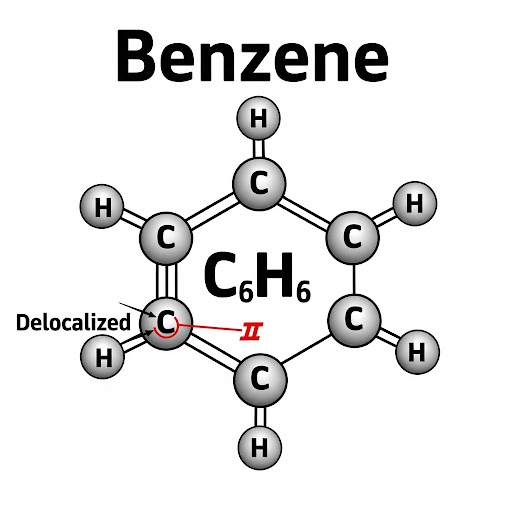

| 第1類物質 | 【特に危険】 発がん性が極めて高く、製造には国の許可が必要。 | ベンゼン、アスベスト(石綿)など |

| 第2類物質 | 【危険】 長期間扱うと、がんなどを引き起こすおそれがある。 | ホルムアルデヒド、トリクロロエチレンなど |

| 第3類物質 | 【要注意】 大量に漏れると、急性中毒を引き起こすおそれがある。 | アンモニア、一酸化炭素、塩化水素など |

特に、がんを引き起こすリスクが高い物質は特別管理物質に指定され、さらに厳重な管理が求められます。「うちの会社は大丈夫だろう」という思い込みは禁物です。

なぜ対策が重要なのか? ー 企業が負う「安全配慮義務」

もし対策を怠ると、どのようなリスクがあるのでしょうか。

- 従業員の健康被害: 最も避けなければならないのが、従業員ががんに罹患したり、重い中毒症状に陥ったりすることです。一度健康を損なうと、回復は非常に困難になります。

- 企業の法的責任: 対策を怠ったことで労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反を問われ、多額の損害賠償や行政処分、企業イメージの失墜につながる可能性があります。

「知らなかった」では済まされないのが、安全衛生に関する法規制の厳しいところです。従業員の命と健康、そして会社の未来を守るために、適切な知識と対策が不可欠です。

法律で定められた企業の義務【チェックリスト】

特定化学物質を取り扱う場合、企業には「特定化学物質障害予防規則(特化則)」に基づき、以下のような措置が義務付けられています。人事労務担当者として、自社でこれらの対策が適切に行われているか、ぜひチェックしてみてください。

✅ 作業主任者の選任 特定の資格を持つ者を作業の指揮監督役として選任していますか?

✅ 作業環境測定の実施 空気中の有害物質濃度を定期的に測定し、基準値をクリアしていますか?

✅ 局所排気装置などの設置 有害な蒸気や粉じんが広がらないよう、適切な換気装置を設置・稼働させていますか?

✅ 特殊健康診断の実施 該当の物質を扱う従業員に、半年に一度、法律で定められた健康診断を受けさせていますか?

✅ 保護具の着用徹底 従業員に適切な防毒マスクや保護手袋を支給し、着用を徹底させていますか?

✅ 危険性の周知 現場にいる誰もが危険性を理解できるよう、容器へのラベル表示や安全データシート(SDS)の掲示を行っていますか?

これらの対策は、現場任せにするのではなく、会社全体で管理体制を構築し、運用していくことが重要です。

まとめ

今回は、人事労務担当者が押さえておくべき「特定化学物質」のリスクと企業の義務について解説しました。

規制内容は複雑に感じるかもしれませんが、すべては働く従業員の安全と健康を守るための大切なルールです。

まずは、自社の作業内容を改めて確認し、「特定化学物質に該当する物質を取り扱っていないか?」をチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、従業員に安心して働いてもらえる職場環境の第一歩となります。